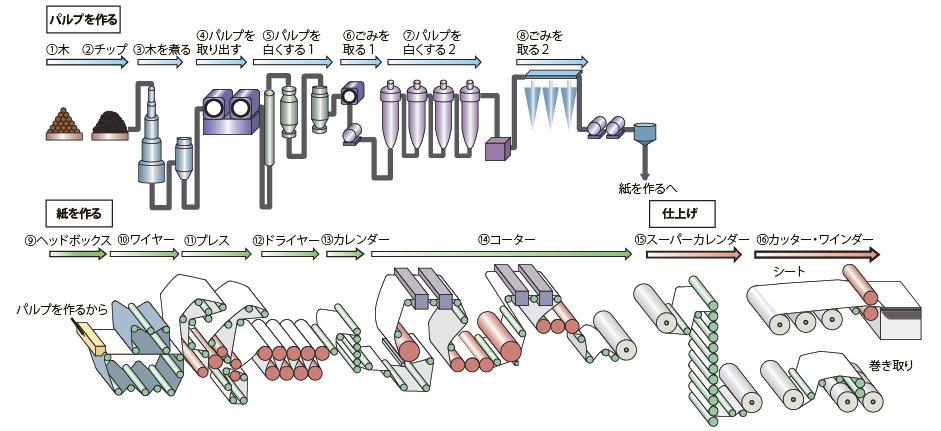

紙は木から作られます。でも、みなさんのまわりに生えている木からどうやってノートや教科書などに使われる紙になるのでしょうか? |

①〜② 木・チップ まず木を集めます。木は一本の丸太もあれば、細かったり曲がりくねったりして、燃(も)やすか紙以外で使うことができない木もあります。 |

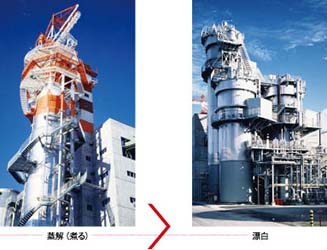

③〜⑧ パルプをつくる(木からせんいを取り出す) チップを、蒸解釜(じょうかいがま)という大きな装置(そうち)で、水と薬品を入れて煮(に)ます。これで、かたいチップがやわらかくなります。 |

右の写真は、紙になる前のまっ白いパルプです。 最終的にまっ白いパルプになるのは、チップの半分の量ぐらいといわれています。さて、あとの半分はどこにいくのでしょうか? |

⑨〜⑭ 抄紙(しょうし):紙をすく→ 塗工(とこう):紙のお化粧(けしょう) パルプができたら、いよいよ紙をつくります。 |

⑨ ヘッドボックス パルプと薬品をよく解(と)かして、「ヘッドボックス」という所に入れます。ここからは、パルプのスラリー(ドロドロの液)をシャワーのようにいきおいよく、「ワイヤー」をめがけて出します。 |

⑩ ワイヤー 「ワイヤー」とは、プラスチックス製などの網(あみ)です。ヘッドボックスから出たスラリーの内、パルプだけが網の上に残り、パルプの層(そう)、つまり紙が作られます。ワイヤーは連続した輪のようになっていますので、紙がどんどん作られていくわけです。 ちなみに、ワイヤーの幅は10mを超(こ)えるものもありますので、出来てきた紙のロールもトイレットペーパーのお化けみたいなものになります。 |

⑪ プレス ワイヤーから出たばかりの紙は、水をたくさんふくんでいますので、ロールとロールの間をとおして、水をしぼります。また、ここのしぼり具合で、紙の強さが変わってきますので、良い具合に調整します。 |

⑫ ドライヤー みなさんがいつも使ってる、髪(かみ)を乾(かわ)かすのと同じ「ドライヤー」です。でも、紙の工場のドライヤーはとても大きいものです。紙の工場で使うエネルギーの半分以上は、このドライヤーで使われるといわれています ここでは、紙を乾(かわ)かして、最適(さいてき)な水分量にします。紙の種類によってもちがいますが、水分量を約5%位にします。 |

⑬ カレンダー 「カレンダー」といっても「暦(こよみ)」のことではなく、紙をロールとロールの間に通して、紙をおしつぶす装置(そうち)です。 |

⑭ コーター ポスターなどに使われる紙は、印刷したあとに見ばえがよくなるように「お化粧(けしょう)」してあげます。白い粉(こな)、むずかしい言葉で白色顔料といいます、を水に解かしたものを紙に塗(ぬ)ります。 みなさんの使っているノートのほとんどは、カレンダーをかけるまでの紙をノートにしています。(コーターは通っていません) 教科書は、コーターを通ったものと通らないもののどちらもあります。つるつるして鉛筆(エンピツ)で書きにくいのは、コーターを通った紙です。 |

⑮~⑯ 仕上げ ここからは仕上げになります。 |

⑮ スーパーカレンダー 紙によっては、強くテカテカした感じの光沢(こうたく)が求められることもあります。そのときは、スーパーカレンダーという強い光沢(こうたく)つける装置(そうち)を通します。 |

⑯ カッター 大きなロールから、一枚(まい)の紙に切り出して、100~500枚(まい)にまとめて包みます。 |

⑯ ワインダー また、目的によってはロールの方が都合がいいことがあるので、大きなロールを何本かに分けて、小さい巻取り(まきとり)にすることもあります。 |

以上紙の作り方を見てきましたが、 |

|

「紙が出来るまで」

PDFファイル(A3 962KB)(先生・指導者向け)

|